“这是记录新闻在社会演化与发展中的作用,也是对中国历史最悠久的新闻系的纪念。”

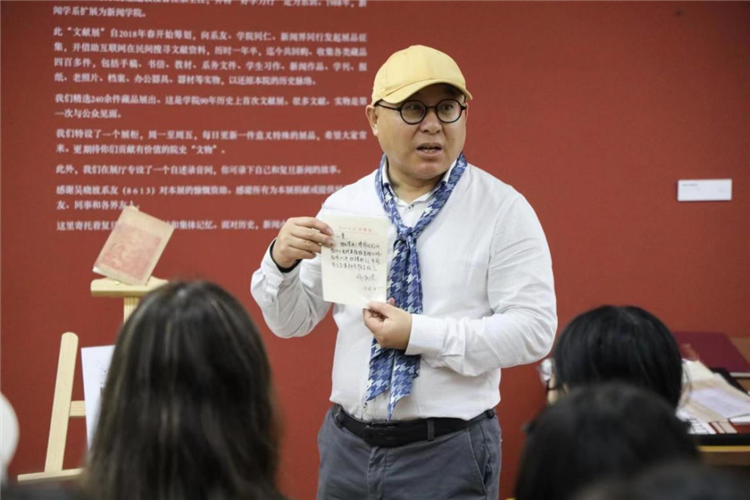

9月13日及20日下午,新闻学院2022级近两百名本科和研究生新生,分四批参加了「以新闻的名义」新闻学院院史文献展讲座。新闻学院教授张力奋作为策展人与主讲人,用一件件饱含故事的珍贵历史原件,给新生们上了一堂堂生动的小班课,帮助大家了解院史和新闻史,从而坚定信念、面向未来。

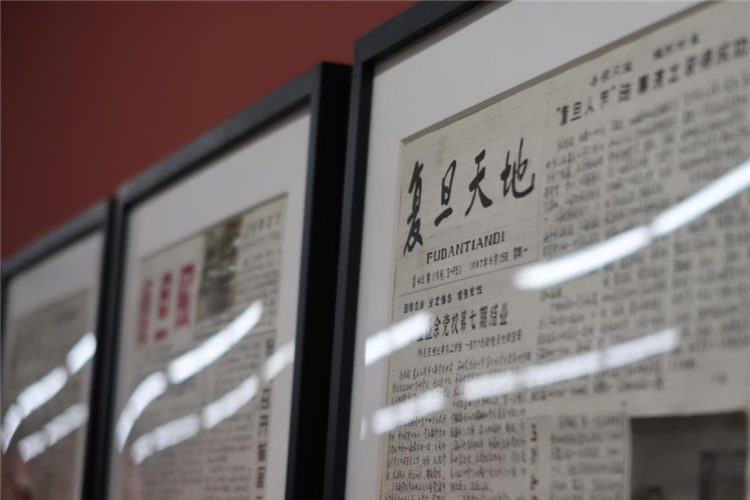

复旦大学新闻学院前身为复旦大学新闻系,于1929年创立,是中国历史最悠久的新闻传播教育机构之一,也是第一家由中国人自己创办的新闻传播教育机构。2019年,新闻学院90周年院庆之际,「以新闻的名义」复旦大学新闻学院院史文献展隆重开幕。当时,张力奋教授通过在社会各个渠道搜集与新闻学院相关的展品,在学院屠海鸣图书楼三楼开辟一片完整空间,以常展的形式呈现了学院九十余年从未中断的发展脉络和珍贵瞬间。

从去年开始,新院院史文献展讲座纳入新生教育固定项目,正式成为本研新生学院“开学第一课”。九十多年的学院历史,是厚重的,是辉煌的,也是坎坷的。“没有历史的话,我们一文不值。”张力奋教授从历史的视角出发,提醒大家不断回望历史、寻找历史的重要性。

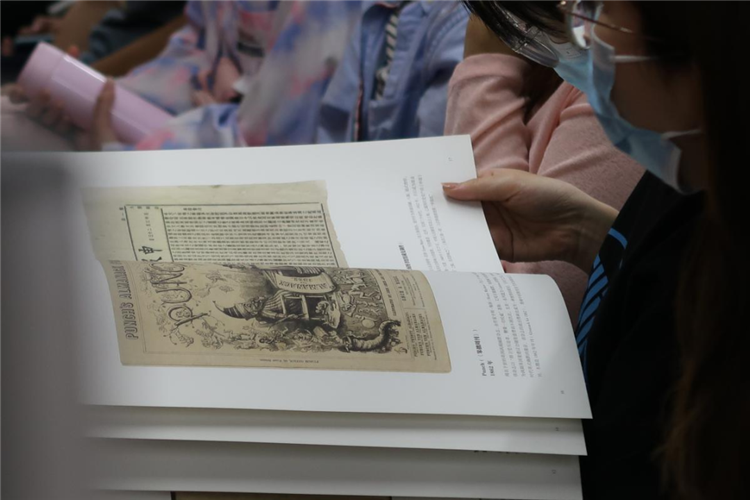

文献展上,出现最多的就是各式各样泛黄的纸张,或是报纸,或是证件,或是手写作品,它们承载着历史的信息,跨过滚滚历史长河,最终铺陈在同学们面前。张力奋教授向大家展示了意大利传教士卫匡国在17世纪绘制的中国地图,这也是历史上第一张由西人绘制的中国地图。他告诉同学们,正是有了印刷文明,才有了新闻报刊的兴盛和历史的记录,因此“人类的近代史在某种意义上就相当于一部新闻史加印刷史”。

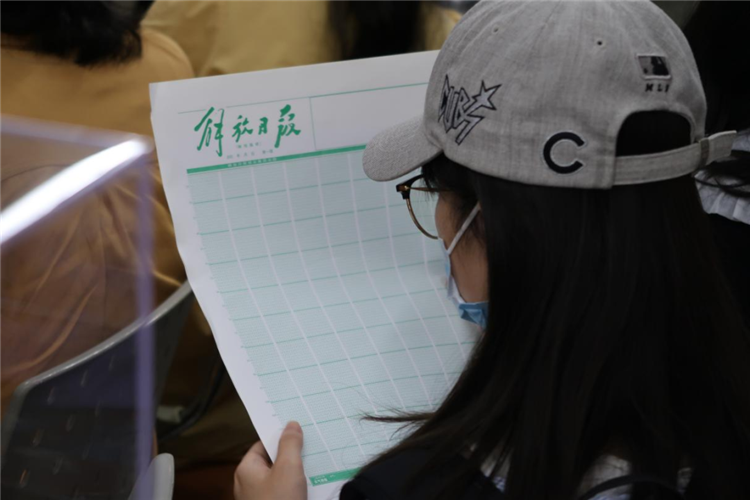

不同年代具有关键意义的新闻报纸是讲座展览的重要组成部分。比如创刊于1872年有“中国近代生活百科全书”美誉的《申报》、上世纪30年代由中国各阶层人士共同自述生活整合而成的《中国的一日》、1978年5月11日头版载有《实践是检验真理的唯一标准》的《光明日报》、1979年8月12日头版刊登《一辆26路无轨电车翻车》突破以往头版不发事故新闻惯例的《解放日报》等等。在张力奋教授看来,在一个社会发展的过程中,媒体总会在重要的历史关头出现,成为当时社会状态的折射。“今天的报道就是明天的历史”,张力奋教授说,看到历史的原件,例如旧报纸完整的一个版面,为我们提供了更丰富的历史情景去还原我们未曾亲历的时间,因此历史的原件和历史的真相一样重要。

在讲解院史展品时,张力奋教授始终向同学们强调院训“好学力行”的重要性,这个院训正是由复旦大学老校长、新闻系老系主任、《共产党宣言》首个中译本翻译者陈望道提出的。“学什么?行什么?对我们读新闻的来说意味着什么?陈望道的教学思想就是强调学生对现实的关怀。”他从自身经历出发,回忆起他曾响应“好学力行”院训的号召,于上世纪八十年代主办了校园刊物《复旦风》,这本刊物完全由学生自采自写、手绘封面,真品也收录在了文献展中。

从与谢六逸、陈望道、王中等为复旦新闻奠基的系主任相关的藏品,到许多珍贵报刊经典,再到新院学生编辑的手工报纸、新闻学院保安姜炳鑫同志“二〇一二年‘老师心目中的好保安’”的获奖证书,在屠海鸣楼三楼四方的空间里,张力奋教授以时间为序,用琳琅满目、来路丰富的藏品梳理了复旦新闻九十多年的历程。

1985级姜微

《复旦天地》手抄报(1987年6月15日)

保安姜炳鑫在新院工作了17年,被师生亲切地称呼为“姜师傅”。策展时,张教授特别留心请姜师傅提供了自己的获奖证书,在他看来,并不是只有名人的生活值得记录,每个人的生命体验都值得成为新院历史的一部分。

张力奋教授给讲座设计了一个饶有趣味的小游戏——在自己最感兴趣的展品下贴上便利贴。在讲解的最后,他将介绍得票最高的藏品。

一张学院广告系顾铮教授办公室贴满各色贴纸的门的照片,在四场讲解中场场都是贴着便利贴最多的展品。没人知道门上的第一张贴纸始于何时,但有了第一张,就有第二张、第三张、第四张……学生们从门贴到门框,把一扇门做成了新院一景。

此外,同学们还对一张签满名字的丝巾很感兴趣。张力奋教授介绍道,该藏品由新闻系校友杜南针提供,是1940年代复旦在重庆北碚时,杜南针与新闻系同门吴纨在读期间结婚时的纪念物。两人在重庆举办婚礼,众多教授和学生到场祝福,师生们一同合影。包括时任新闻系主任的陈望道、历史系主任周谷城、新闻系教授曹亨闻、经济系教授张薰华、数学系教师单伯轼以及后来成为著名经济学家的江泽宏等近百人在一张丝巾上签名留念,成为复旦师生深厚情谊的鲜活写照。

最后的提问环节中,张力奋教授和同学们探讨了新闻学和新闻业相较于以往而发生的新变化、新发展。虽然如今新闻学的毕业生有了更多元的发展选择,但是应当保有新闻人的底色,做有才华、有担当、有家国情怀的人,他鼓励新生们积极利用复旦提供的广袤平台和自由氛围,享受在大学的时光,培养自己对社会、对普通人的关照,“在复旦成为你想成为的人”。

张力奋教授曾为展览作开篇语,最后落笔“面对历史,新闻永恒,我们无悔”。成为每年惯例的院史“新生第一课”,不是讲几个简单的小故事、展出几张单薄的旧报纸,而是让新生们直面历史,感受“新闻学科是有根基的,是不可撼动的。”

观展学生感言

2022级科硕班 曾召时

作为本科也在复旦新院就读的学生,在学院九十周年院庆时曾经参观过院史展;彼时作为志愿者,我也曾带领老师一起参观,被新闻学院九十周年激荡历程所振奋。三年后的今天,在张力奋老师这位策展人的亲自讲述下,又有了新的感悟和体会。力奋老师为我们展示了一份全校教授给本科新婚夫妻的签名祝福,讲述了它背后的故事,让我感受到师生之间真挚的情谊。力奋老师还为我们展示了他新近收集的一份关于《实践是检验真理的唯一标准》这篇文章的背后小便签,这是一份杨西光主编准备将这篇文章交付印刷的便条,看到这张泛黄的便条,我瞬间感受到时代的脉络,体会到物件主人当时的心情……这正是历史展览的意义之一——让我们触摸时代,在历史资料中体会时代发展与激荡。

2022级专硕班 郝子薇

我来到复旦已经有半个月了。无论是走在校园里,还是在课堂上,都能感受到复旦深厚的文化。它无形却有力。今天下午力奋老师的院史讲座,让我对于这种无形的文化有了更加确切的认识。我看到无数校友对于新闻理想的坚守,也透过展品近距离触摸到了历史,感受到了新闻沉甸甸的份量。对于未来,我也许无法给出确切答案,但是相信在复旦的经历会激励我不断探索不断求真。

2022级本科生 彭静

惊艳却又很安稳的感觉,“以新闻的名义”这几个字一下子映入眼帘,避开拥挤的人群,我和舍友从倒放的角度共同欣赏。真的会被这悠久的历史感动到,特别是看到哪些泛黄的纸张,掉色的字迹,那些有意义的东西被人装裱得那么好,似乎可以感受到前辈们的温度。最戳我的是学生们自己出的报刊,小巧娟秀的字,简单却精致的插图,还有品读不同模块的故事,《认真说点随意画》这个模块就很有趣。张力奋老师说他只做了和新闻相关的事,也很认真地统计以及记录我们一开始对新闻事业的投入和职业规划。他说建展可以,但不要省略历史每个时期。健谈、亲和、严谨,具有新闻人的风度,但他话语传递的分量和力度更重要,也引发了我的思考。复旦新闻从一个系到一个学院,九十多年的历史沉淀,我们的热血和初心不会变,“好学力行”会一直被传承。我也感受到了新闻的记录不仅可以保留历史记忆,也能传递人与人之间的温暖,“留下你的复旦故事”,我很庆幸有机会加入新院大家庭,留下我的故事,也会努力把故事讲好。

文字|陆宁玥

图片|姜懿宸、唐饴欣、马欣原、金皙

编辑|高睿曈

审核|陆优优